2016.12.3土壌生物研修会 北本自然学習センター

□日時 2016年12月3日 10時〜14時30分□場所 埼玉県自然学習センター□講師 高野徹氏冬は土壌生物観察と思いがちですが、実は一年中観察出来る。土壌は太陽や風雨により風化し、地衣類が侵入し、土壌生物が分解して1㎝の土を作るのに100年から数百年かかる。ミミズの糞は良い土になり、ミミズはタンパク質が多く死ぬとすぐ分解されて良い土(チッソ、リン)になる。座学の後は外で観察。カニムシの大きさは2㎜、トビムシはあっというに消える。とにかく小さくてよく動く生きものが土壌に棲んでいることを実感。昼食後、ハンドソーティングで虫をみつけ、消毒用アルコールを20倍から30倍に薄めた液に入れる。土壌生物を用いた評価では高尾の森は豊かな森でした。

1

3ジャノヒゲ キジカクシ科 葉のふちに明らかな細鋸歯あり

4何の実かな

5ヒカリギセル 関東地方を中心に平野部から山間部にかけて広く分府している。(伊藤氏同定) 木の下にいた

6-1アカムカデ

6-2アカムカデ

7ワカバグモ カニグモ科 成体で越冬 落ち葉の下にいた

8シュンラン ラン科 果実

9コケ

10だれかな?

11ヤブコウジ サクラソウ科 十両ともいう

12オニタビラコ キク科 ?

13ハルジオン?

14だれかな

15ツルグレン装置

16ヒメフナムシ(5点)

17パツラマイマイ 北方系の種類だとされているが、平野部の個体が在来かは分かっていない。(伊藤氏同定) 陸貝(5点)

18ガガンボの幼虫

19ジムカデ(5点)

20イシムカデ(3点)

21ヨコエビ(5点)

22

23マルガタゴミムシ

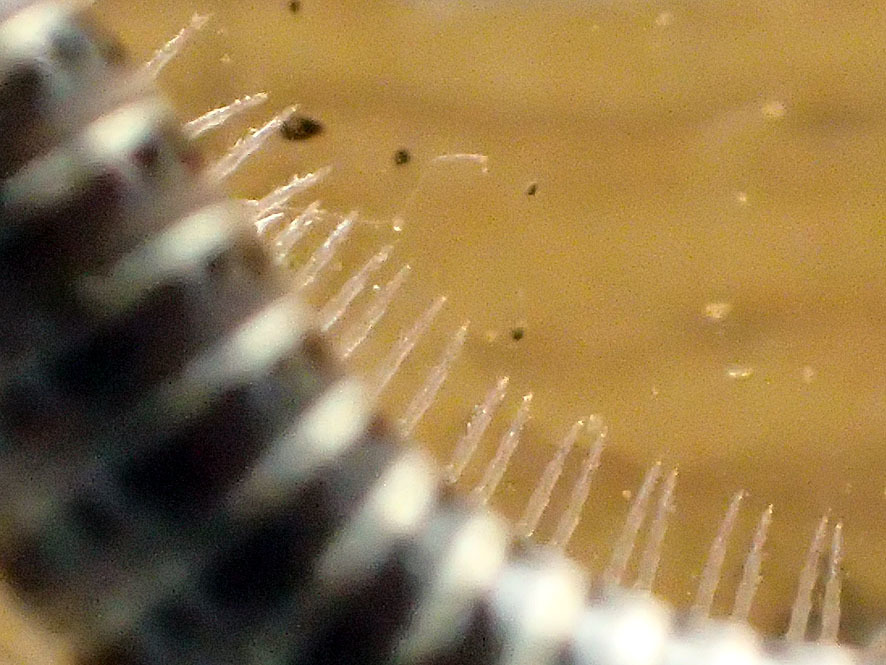

24タキケダニ

25-1ヤスデ

25-2

観察会に合流して冬の生きものを観察

26キノカワガ

27ヨコヅナサシガメ クモの卵も食べてしまうとか

28-1ジョロウグモの卵のう

28-2 鳥もクモの卵を食べるとか

29カスミカメ

30ウラギンシジミ

31キボシカミキリ

32ハラビロカミキリ 卵のう

33-1シロダモにムシコブ

33-2シロダモの冬芽