2016.9.22 クモの研修会

□日時 2016年9月22日 9時55分〜14時20分

□講師 平松毅久さん(日本蜘蛛学会)

□場所 北本自然学習センター 北本自然公園

□演題 秋のクモ

雨なので予定を変更して午前中にクモの観察会を行いました。最初に目についたジョロウグモは、本で読んだとおりに、だらんとして脱力状態で雨をかわしていました。

雨なのでクモに会えないのではないかと思っていましたが、クモ好きの人が多く、いろいろなクモと卵のうを発見出来ました。平松さんはすぐに捕獲し、同定して下さったので、カメラ撮影もでき満足の観察会でした。

観察出来た卵のうはヤマトカナエグモ トリノフンダマシ センショウグモ チリイソウロウグモ オオトリノフンダマシ ヤリグモの6種でした。

クモはジョロウグモ♂♀ アリグモ シロガネイソウロウグモ フクログモの1種 オニグモ 属 ナガコガネグモ オナガグモ コシロガネグモ アオオビハエトリ コガタコガネグモ カグヤヒメグモ? カラスゴミグモ ワキグロサツマノミダマシ アシナガグモ ヤリグモの仲間 ワカバグモ アシナガグモの1種 コクサグモ ゴマジロオニグモ♂ ゴミグモ ハナグモ ヒメグモの1種 ヤチグモの1種 を確認しました。

アリグモ ヤチグモの住居巣も観察しました。

午後は座学で秋のクモ5種(ナガコガネグモ コガタコガネグモ ジョロウグモ ビジョオニグモ クサグモ・コクサクモ)の説明をして頂きました。キシノウエトタテグモ♂、シロカネイソウロウグモ、ビジョオニグモなどの現物を持参して下さり、ゆっくりと観察出来ました。

クモは気づかないだけで、私たちの生活している周りにも多くいます。皮膚の薄いクモは、殺虫剤に弱く環境に敏感な生きものです。クモは環境指標生物です。冬のクモは温度差の多い日向や凍結の危険のある湿った落ち葉にはいないそうです。わらやスゲ類の葉の密生したところや枯れ葉、常緑の葉裏、クサグモの網などで冬越しをするそうです。クモはいつの季節にも出会える生きものだと言うことを改めて感じた一日でした。

1ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科

2クサギの実 シソ科 クサギ属

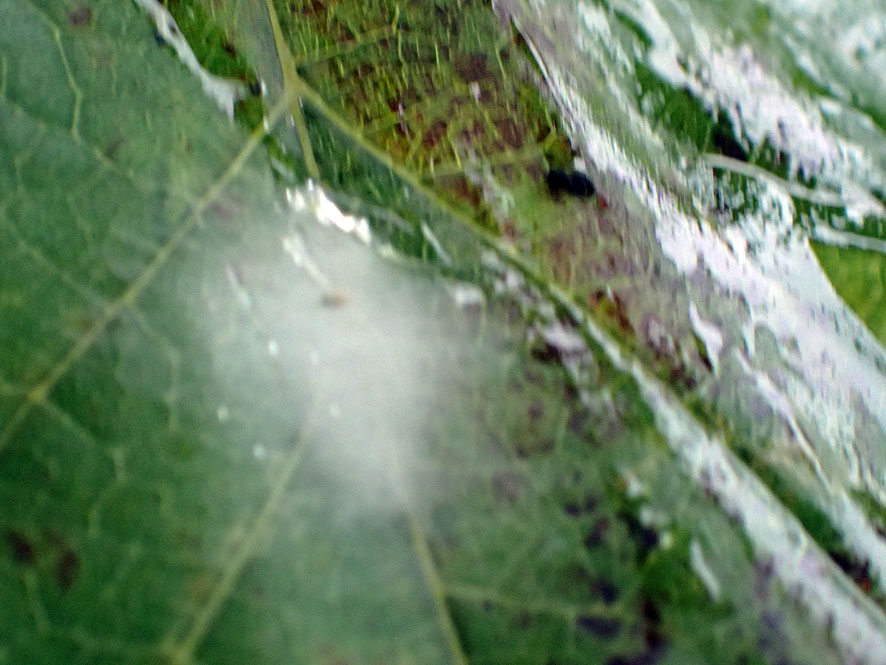

3-1カグヤヒメグモ? ヒメグモ科 オオヒメグモと見誤りやすい。正確な識別は生殖器に依る。

3-2

4-1オナガグモ ヒメグモ科 クモ食いクモである

4-2オナガグモ ヒメグモ科5〜30%の割合で茶色の個体もいる

5-1コクサグモ タナグモ科 産卵は9〜11月、90〜130卵。卵のまま越冬し翌4月に孵化する

5-2

6チカラシバ イネ科

7ヒダリマキマイマイ 平地の開けた環境にいる個体は明るい肌色をしている傾向あり

8コガタコガネグモ コガネグモ科 産卵は9月

9-1ヤエンオニグモ 幼体 コガネグモ科 生殖器を観て判断する研究者が多い (新井氏同定)

9-2ヤエンオニグモ 幼体

10フクログモの1種幼体 フクログモという標準和名のクモは存在しません。フクログモの仲間はごく一部を除き、外見が酷似しているため成体なら生殖器を調べる必要があります。(平松氏同定)

11 メハジキ シソ科 (高野氏同定)

12センショウグモ 卵のう

13ハエドクソウ ハエドクソウ科

14ヒメグモの1種幼体

15ヒガンバナ ヒガンバナ科

16-1ワタラセツリフネソウ ツリフネソウ科

16-2

17コバネイナゴ幼虫 (高野氏同定)

18 ヤマトシシミ (高野氏同定)

19ツマグロヨコバイ

20カラスゴミグモ コガネグモ科

21 ヤマトシリアゲ (高野氏同定)

22ヤリグモ 卵のう

23カゼクサ

24 イヌガラシ アブラナ科 果実は斜上する (高野氏同定)

25 ヤブマメ マメ科 (高野氏同定)

26-1アシナガグモ

26-2

27ヒメウラナミジャノメ

28トリノフンダマシ 卵のう

29ヒメジソ シソ科

30ミゾソバ タデ科

31ボントクタデ タデ科

32アキノウナギツカミ タデ科

33アリグモの住居 ハエトリグモ科 産卵期は7〜8月、20〜37卵。葉表に住居巣をつくる。幼体越冬。

34 セスジツユムシ (高野氏同定)

35ヤマトカナエグモ 卵のう(幼体出囊後) コガネグモ科 網は張らない。クモ食いクモ

36ヤチグモの1種の住居

37ヤブタバコ キク科

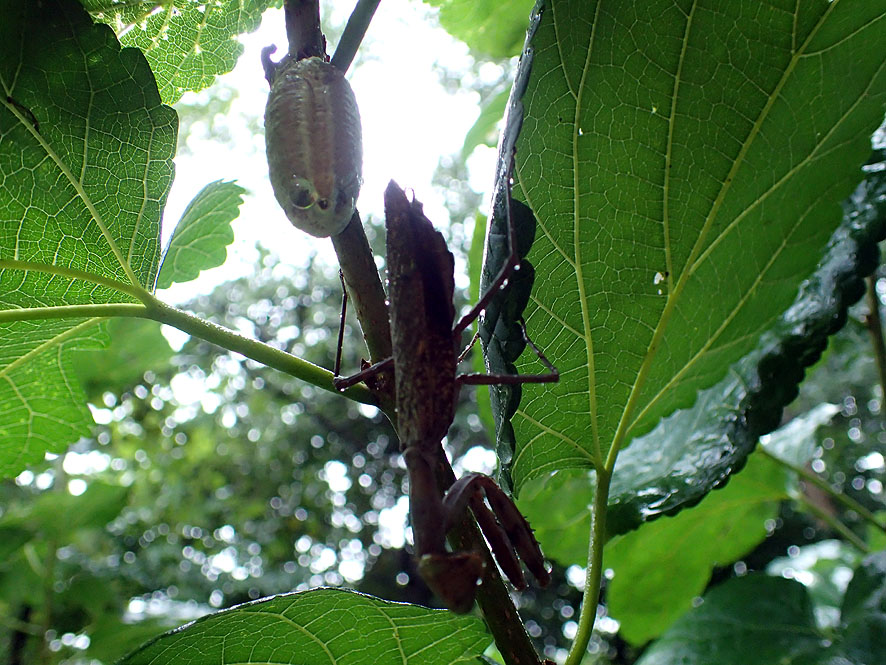

38 ハラビロカマキリ (高野氏同定)

39-1オニグモ属幼体

39-2オニグモ属幼体

40ツシマトリノフンダマシ ナゲナワグモ科 写真を写真で撮った。2016.6.29北本で採取。

41アルコール漬けになっていました。